Enseigner l’invisible

Et tout ce qui fait son chemin.

"Ajuster son regard" : voilà une expression que j’aime beaucoup. Elle parle de ce moment où l’on déplace subtilement son axe de perception. C’est souvent imperceptible de l’extérieur, mais intérieurement, tout a bougé.

Ce qui me fascine, c’est que ce mouvement ne vient jamais d’un effort volontaire. Ce n’est pas qu’on ne veut pas changer de regard, c’est que la volonté n’est pas l’outil pour cela. Le regard s’ajuste quand la conscience est prête : Il vient d’une rencontre, d’un mot, d’un inconfort, d’un geste. Quand quelque chose entre en friction avec notre carte intérieure du monde, et que ça la fait vibrer autrement.

Et alors “ça fait son chemin” parce qu’il y a cette réalité humaine : tout ne prend pas tout de suite, certaines choses ont besoin de temps.

Cette semaine, j’ai bu un café avec Carla de Preval, On a parlé du futur. Un futur où l’on ne parlera plus seulement d’IA, mais d’intelligence ambientale : présente partout, visible nulle part. Pilotée par une poignée de tech bros à la vision hégémonique, technocentrée, autoréférentielle. Un futur où les métiers s’automatisent plus vite qu’on ne les requalifie, où le revenu universel paraît aussi utopique qu’indispensable, mais conçu comme un palliatif, pas comme un projet de société. Distribué non pas au nom d’un droit, mais au nom de la stabilité du système. Une sorte d’anesthésie douce des peuples, sous un référentiel de divertissement - au sens pascalien du terme : occuper pour ne pas penser.

On a parlé de ce que l’IA, dans sa variante mimétique humaine, sait déjà faire : écrire, simuler l’émotion, créer du lien de substitution. Mais surtout, de ce qu’elle frôle déjà : les zones grises du sensible, ce terrain vague entre le perçu et le vécu, à mesure que ses jeux de données se raffinent, que ses capteurs deviennent plus précis, et qu’ils nous sondent jusque dans nos zones les plus intimes.

Et bientôt, ce seront des corps : les humanoïdes progressent à grande vitesse. À la WAIC, la grande conférence sur l’IA à Shanghai, 80 entreprises chinoises exposaient des robots humanoïdes cette année. Elles n’étaient que 18 l’an dernier. Ce qui relevait hier du prototype devient une industrie du semblant.

Alors, j’ai posé une question à Carla. Dans ce contexte, dans ce futur-là, qu’enseigne-t-on encore à ses enfants ? Elle m’a répondu : « Ce qui ne se voit pas tout de suite. » Et j’ai trouvé cette réponse lumineuse.

On parle beaucoup de hard skills, mesurables, monnayables. De soft skills, censées compléter les savoirs techniques par des qualités humaines. Et, plus récemment, de ce que j’appelle les out skills : cette capacité à déléguer à l’IA une part croissante de nos tâches.

Mais il manque une catégorie. Celles qu’on n’apprend pas dans une formation, qu’on ne certifie pas, qui ne rentrent dans aucun CV. Celles qu’on cultive dans l’épaisseur du réel. Je crois qu’on pourrait les appeler vivus skills, les compétences du vivant. Des aptitudes impossibles à automatiser, parce qu’elles ne relèvent pas du calcul. Ce ne sont pas des techniques, mais des textures d’existence. Elles tiennent à la présence, à la qualité d’être, au lien qu’on tisse avec soi, avec les autres, avec le monde.

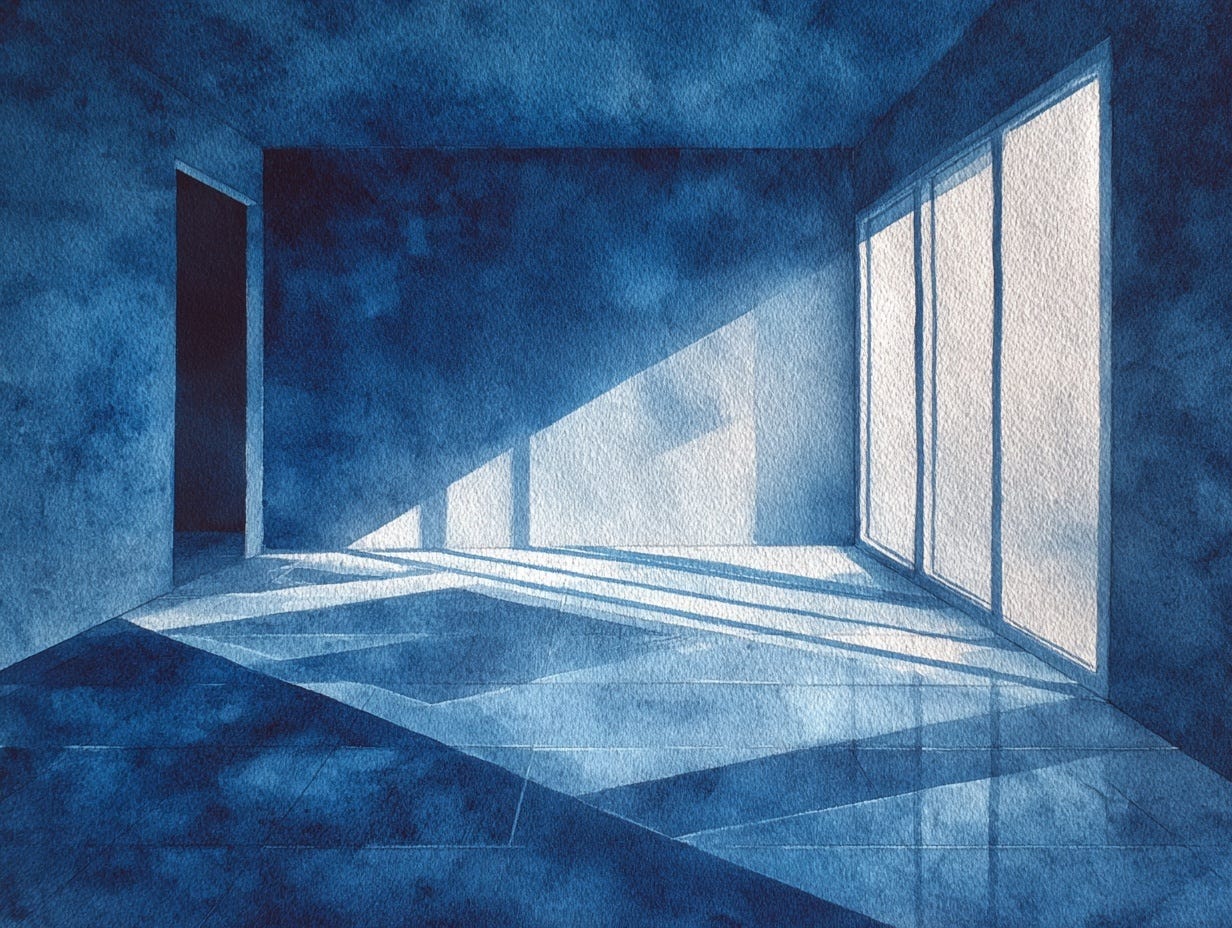

Prenons l’attention profonde, au sens de Nicolas Nova : cette capacité à observer le monde sans chercher à le capter ni à le transformer. Dans Exercices d’observation, inspiré de l’ethnographie, du design critique, il invite à regarder autrement : noter les gestes répétitifs dans un lieu public, observer le passage de la lumière sur une façade, cartographier les interstices. Rien de spectaculaire, mais une manière de s’enraciner dans le monde réel.

Chez Georges Perec, dans L’Infra-ordinaire, même exigence de présence : il suggère de s’interroger non pas sur ce qui mérite d’être dit, mais sur ce qu’on ne pense même plus à interroger : « ce qui se passe quand il ne se passe rien, sinon du temps, des gens, des voitures et des nuages ». Regarder ce qui est là, tout le temps, mais qu’on ne voit plus. Les pavés, les ascenseurs, les façons de s’asseoir, les bruits familiers, l’usure des objets.

Chez Annie Ernaux, dans Les Années, l’écriture devient une attention au vivant. Elle s’inscrit dans un présent continu, qui ne raconte pas, mais fait re-percevoir. Elle évoque des marques, des chansons, des objets, non comme souvenirs personnels, mais comme signes d’une époque. Elle ne dit pas « moi », elle fait émerger un « nous ». Et c’est bouleversant, parce que l’universel surgit dans l’ultra-ordinaire. Elle capte ce qui échappe au spectaculaire : un geste, une odeur, un détail où le monde entier se dépose.

Car ce sont justement ces gestes minuscules, ces affects diffus, ces liens ténus, tout ce qui ne fait pas « signal », qui échappent aux modèles. L’invisible, c’est ce qui ne laisse pas toujours de trace, mais change pourtant la texture d’un moment. On peut modéliser la peur, mais pas cette peur-là, chez cette personne-là, à cet instant précis de son histoire.

Cette manière de capter l’infime nous rappelle ce que les machines ne voient pas : les battements minuscules de l’existence. C’est là qu’il faudra apprendre à regarder. Non dans les données, mais dans le tissage du vivant.

MD

L’approche par les compétences hard, soft ou out est bien trop pauvre. Allons chercher les intelligences multiples d’Howard Hardner. Intra, interpersonnelles, naturaliste, existentielle…

Tu devrais regarder l'approche des "energy skills", fondée sur 20 ans de recherche sur les systèmes du vivant par une chercheuse du CNRS, et qui est devenue un outil de compréhension de soi et de performance des équipes appelé Map&Match